Reportagem | Isa Mestre

Aos 6 anos Cláudia Florindo queria ser astronauta, aos 27 iniciou o estudo de um gene humano desconhecido, descobrindo que é um gene fundamental no processo de divisão celular, que está hoje em fase de ensaios clínicos para o tratamento da infertilidade e cancro. Pelo meio passou milhares de horas ao microscópio, contou “histórias de células” como quem conta histórias da carochinha, e continua a acordar o marido às 04h00 da manhã para lhe contar as aventuras e desventuras de um dia no laboratório.

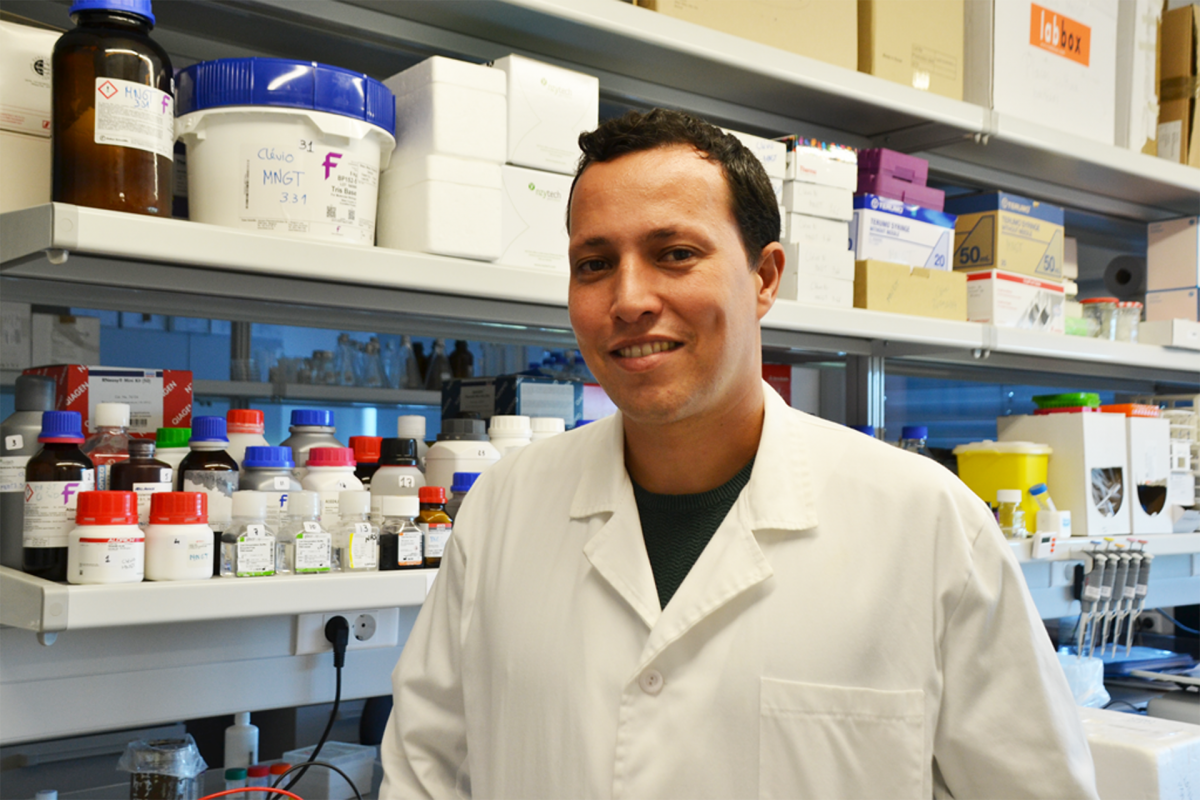

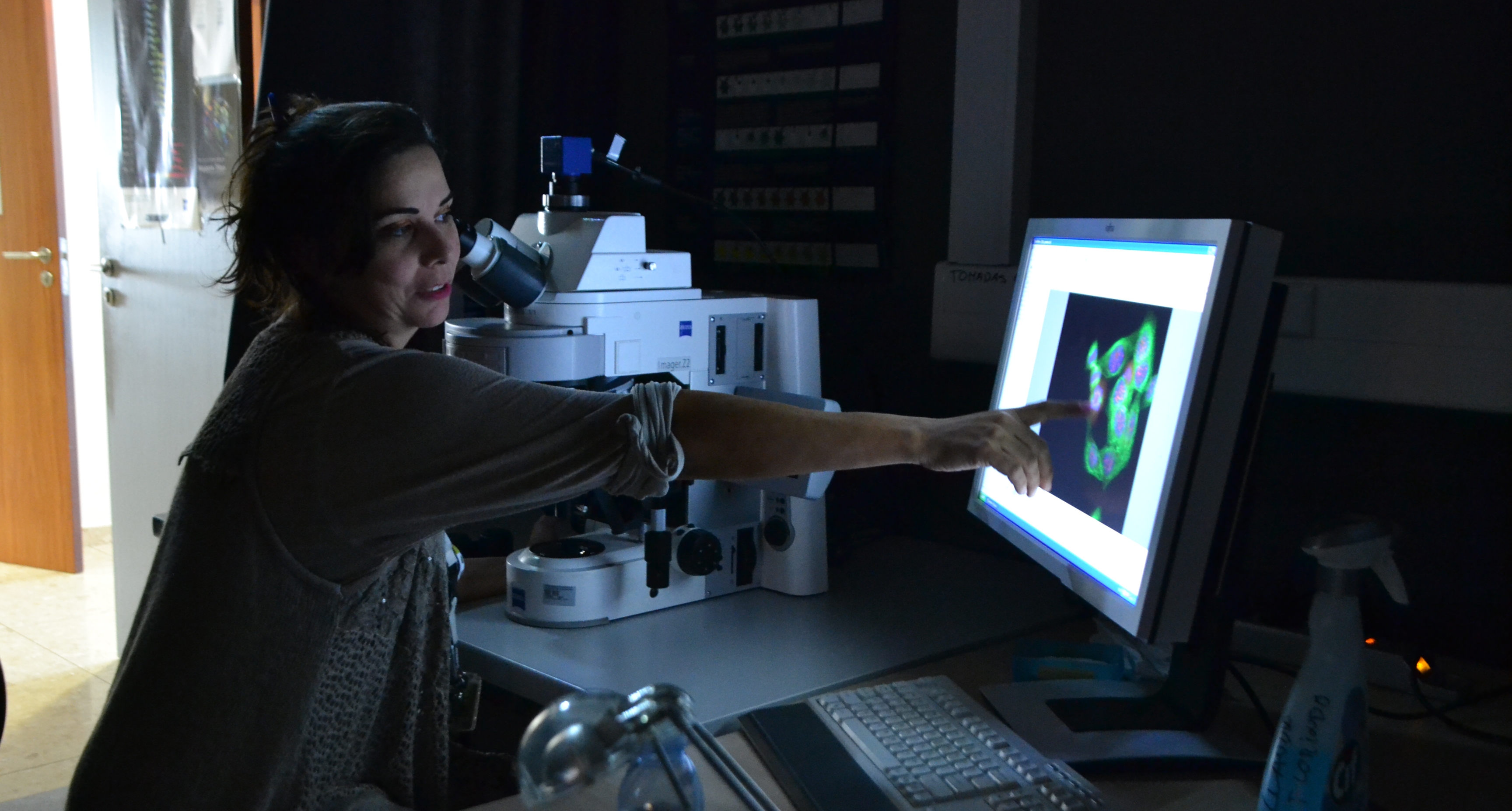

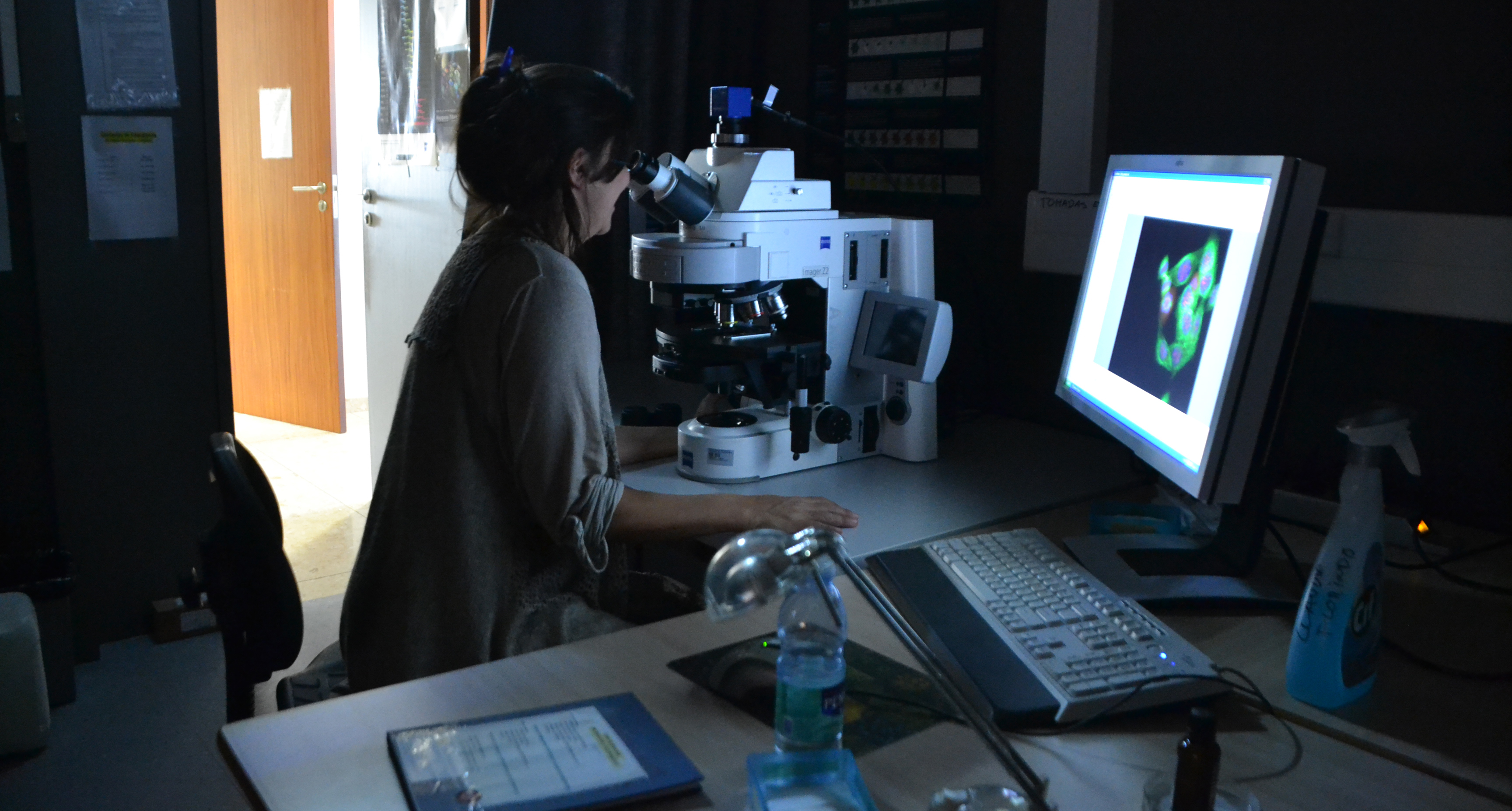

A conversa começa de modo animado. Com um sorriso nos lábios, Cláudia Florindo, microscopista e investigadora independente, a desenvolver carreira no Centro de Investigação em Biomedicina, no Laboratório de Cancro e Biologia Celular, dirigido por Álvaro Tavares, informa-me que só tem mais 10 minutos: “tenho de ir semear células”. Parte da sua vida é, como nos conta, regida pelos horários do laboratório. Traz ao pescoço um cronómetro que não a deixa mentir.

Entre ir buscar os três filhos à escola e conjugar todas as suas atividades com uma vida profissional atribulada, Cláudia confessa-nos que há, do lado de cá, uns “meninos” extra que lhe exigem, diariamente, o máximo de atenção, empenho e dedicação possível. São conjuntos de células que, tal como uma criança pequena, lhe tiram, muitas vezes, horas de sono.

“Não te esqueças que isto é biologia, não é matemática, não é engenharia nem física. Tudo isto implica não só muitas horas ao microscópio como muitas técnicas complementares para garantirmos que a ciência que fazemos está certa. No fundo é como estares a observar um coxo. Estás a olhar para o pé mas tens de ver se ele coxeia, como é que ele coxeia, tens que ver se é do pé, se é da anca ou da coluna. Tens de o ver como um todo”.

E foi precisamente para ver o mundo como um todo, um mundo com coisas nas quais “queria mexer” que a investigadora, que aos 6 anos sonhava ser astronauta, tomou, aos 18, a decisão de mudar-se do curso de Física para o de Química Aplicada. “Queria pôr uma hipótese, fazer experiências, tirar conclusões e chegar a novos problemas, e, em física teórica, isso não era possível”.

Das galáxias aos mistérios da biologia, o trabalho de Cláudia Florindo e do grupo de investigação de cancro e biologia celular passa hoje por compreender o ciclo celular, e, em particular que genes são importantes para a divisão celular.

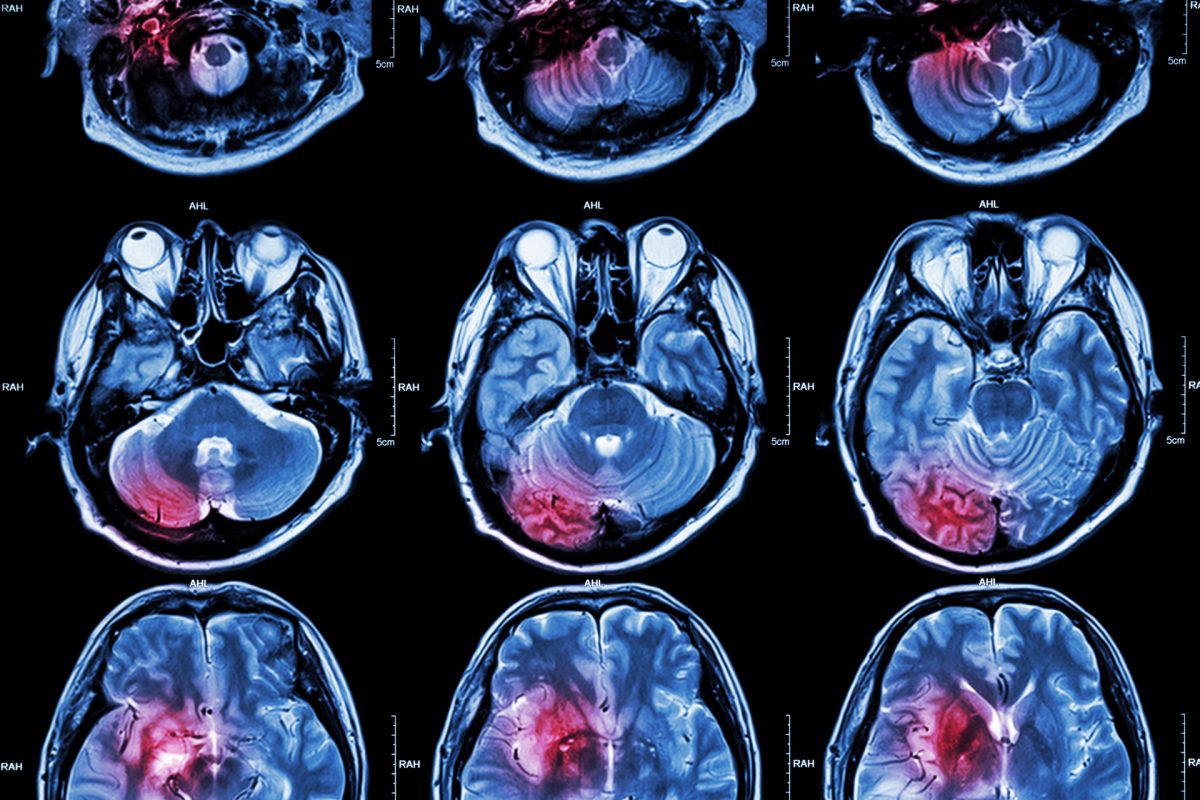

Assumindo que doenças como o cancro são uma consequência da desregulação da divisão celular, a investigadora do CBMR, para quem “o conhecimento vale pelo conhecimento”, procura estudar, particularmente, a mitose, ou seja, o momento em que as células se dividem em duas.

Como nos explica, compreender esta fase do ciclo de vida de uma célula pode oferecer importantes pistas para controlar determinados fenómenos:

“Se conseguirmos perceber exatamente como é que as células dividem conseguimos perceber como é que podemos controlar essa divisão”.

Como nos explica: “se as células ficarem demasiado tempo paradas a tentarem dividir-se ou se se dividirem de forma errada isso é péssimo para o organismo. Num organismo multicelular, como é o nosso, uma célula alterada que se mantenha em proliferação contínua, e que não seja eliminada pelo nosso sistema imune, vai acumulando alterações no genoma e originando células cada vez mais transformadas. Temos, então, um problema, que, muitas vezes origina um tumor”.

Compreender como é que, no acto final da divisão, as células se separam (“cortam” uma da outra) e quando é que cortam foi o grande desafio a que se propôs a investigadora que, em 2001, iniciou um projeto pioneiro que passava por caracterizar uma família de genes sobre os quais pouco ou nada se sabia – a familia de genes MOB.

Como nos conta, o objetivo era compreender se estes genes estavam relacionados com a divisão celular em humanos e de que modo afetavam este processo. Quatro anos depois, com os olhos postos no microscópio, Cláudia Florindo chegava a uma conclusão.

“Apercebi-me que se não tivéssemos o gene MOB1 as células falhavam a fase final da divisão celular. Sem ele, elas não cortavam. Mais interessante ainda, elas ganhavam movimento, mexiam-se muito. Tanto que, inicialmente, me lembro de ficar chateada porque não as conseguia filmar. Elas não paravam quietas…”

“Lembro-me de, na altura, falar com o Álvaro e comentarmos que se havia falha na divisão e ganho de mobilidade, então devíamos estar diante de um novo gene supressor de tumores. Era uma mera especulação, pois não tínhamos ainda provas, mas era uma hipótese válida tendo em conta os dados. E verificámos ser verdade! Clonamos um gene novo que se revelou ser um novo gene supressor de tumores.”

Como nos confessa, naquela noite, no laboratório, “senti aquela coisa espectacular de fazer ciência, que é a sensação de sou a primeira pessoa a ver isto: o momento Eureka!’”.

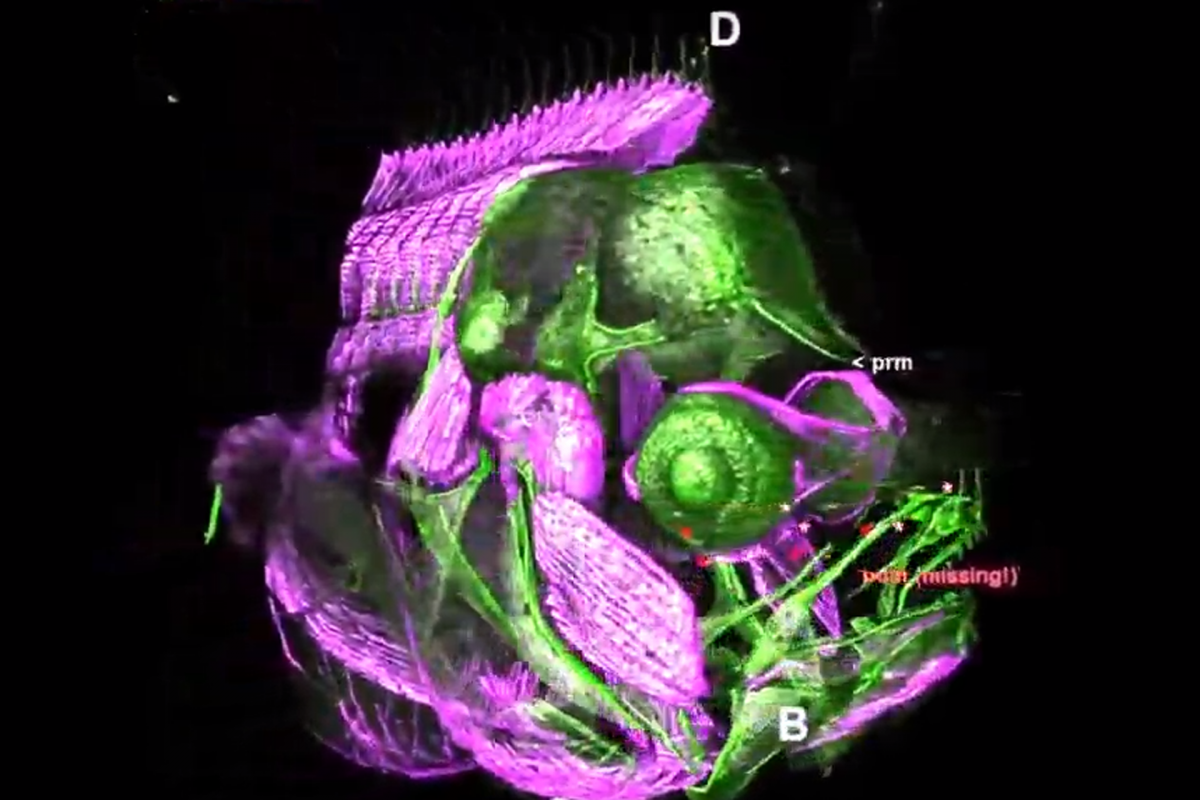

Cláudia acabara de descobrir que, se na ausência do gene, as células não se dividiam, então, o MOB1 era um gene essencial para a divisão celular. No entanto, as descobertas não ficariam por aqui, uma vez que uma colega de laboratório viria a observar que quando este gene era desactivado em moscas (Drosophila) estas desenvolviam tumores.

Estavam, assim, diante de um gene supressor de tumores, ou seja, um gene que, quando é inactivado erradamente, o organismo desenvolve tumores. Na verdade, este gene é essencial para a viabilidade do organismo pois é necessário nas primeiras fases do desenvolvimento embrionário (onde ocorrem as primeiras divisões celulares). O desenvolvimento de tumores só ocorre se as alterações ao gene forem causadas em adultos.

“Admito que as pessoas possam pensar que, se o trabalho foi feito em moscas e em células numa caixa, por que razão pode isso ser importante para o Ser Humano? Na verdade, os mecanismos do ciclo celular estão conservados evolutivamente, podendo-se tirar conclusões muito importantes e muito válidas usando modelos celulares e organismos modelo para depois transpormos esses dados para seres humanos. Foi precisamente o que aconteceu com o Mob1, que está agora a ser estudado como alvo terapeûtico de ensaios clínicos, em estudos de cancros e infertilidade (ensaios clínicos na via hippo).”

Durante o doutoramento, Claúdia iniciou-se na análise de células por microscopia em tempo real num período que passou em Cambridge, com Jonathon Pines. Este trabalho seria apenas o trampolim para um novo voo que a levaria a ser convidada para o Patterson Institute for Cancer Research, em Manchester.

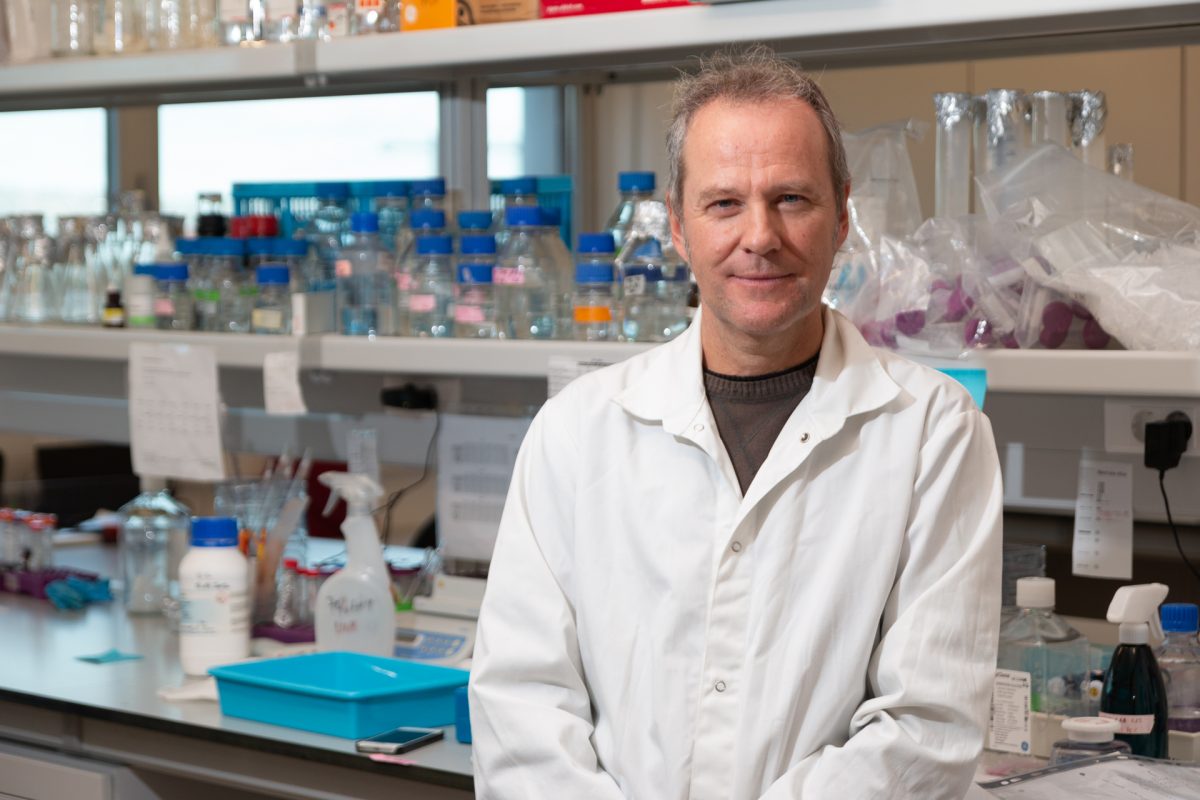

É lá que inicia o trabalho com Elmar Schiebel, renomado cientista a trabalhar na área da divisão celular, que, confessa, lhe lançou o maior desafio da sua carreira: ir para Heidelberg, na Alemanha, e montar, com ele, uma unidade de microscopia.

Foram meses de trabalho intenso que estabeleceram entre Cláudia Florindo e os microscópios uma relação muito especial. O início de um amor que não mais iria cessar.

Amor esse, aliás, que Cláudia não nega, afirmando, orgulhosamente, que, hoje, “a microscopia é um hobbie não um trabalho”.

A aventura que, em 2005, aceitou de braços abertos trar-lhe-ia frutos anos mais tarde, quando, depois de regressar a Portugal e ter três filhos em três anos e meio, foi convidada, conjuntamente com Álvaro Tavares, a montar a nova unidade de microscopia na Universidade do Algarve.

É deste espaço, que atualmente gere, que Cláudia Florindo nos fala hoje. O trabalho, o rigor e a dedicação permanecem os mesmos. Porque também deles depende o sucesso da investigação que por lá passa. A trabalhar com áreas diversas como a da Arqueologia, das Ciências do Mar e da Biomedicina, a investigadora confessa que a grande prioridade é “pôr os microscópios a funcionar bem. Garantir que se comprámos um Ferrari, então, todas as peças devem estar afinadas ao máximo”. “Se possível, quero que os nossos Ferraris andem à velocidade máxima, dando tudo o que podem dar. Claro que isto é muito difícil de se fazer, dado serem equipamentos muito complexos!”

Assume que “a microscopia é um vício” e desafia aqueles que não conhecem a área a experimentar estar uma hora ao microscópio e depois vir para “o mundo cá fora”: “Quando sais de lá, vês tudo aquilo que estiveste a ver nas últimas horas. Se estiveres a ver fusos mitóticos, olhas e vês fusos mitóticos em todo o lado. Se estiveres a ver centríolos olhas para a estrelas e vês tudo a brilhar”.

A microscopia confunde-se frequentemente com a vida de Cláudia Florindo. Exemplo disso são as histórias que costumava contar aos filhos e à sobrinha.

Como nos adianta “contava-lhes histórias das células como quem conta a história da carochinha. Para eles, haver um gene que é bom ou um gene que é mau é o mesmo que haver um papão.

Lembro-me que a minha sobrinha, quando queria adormecer, agarrava na minha tese de doutoramento, punha a chucha e dizia-me: ‘tia, conta-me histórias das células’.

Também o filho, com apenas dois anos e meio, era frequentemente “apanhado” agarrado ao manual Fundamentals of Light Microscopy, livro de cabeceira da investigadora que, ainda hoje, recorda o espanto causado pelo fascínio da criança com os gráficos dos percursos ópticos da luz pelas objetivas.

Para Cláudia, para quem o lema “seeing is believing” é uma máxima, o rigor continua a ser palavra de ordem.

“Na microscopia podes ver o que queres. Podes ver uma célula a rir ou a chorar. A questão é compreender se isso é significativo ou não. E nós temos de garantir que é significativo. Não é por vermos uma vez que vai ser verdade. Temos que garantir que o que fazemos é bem feito e é válido”.

A propósito de rigor e dedicação, Cláudia Florindo recorda-se bem de um episódio: “Cheguei às 4h00 da manhã a casa, e depois de já ter feito todas as experiências e todos os controlos, vi que as células não se dividiam e que se matavam. Então, agarrei no meu marido, que já estava a dormir e disse-lhe, cheia de alegria, ‘elas morrem’. Ele, na verdade, ficou todo contente, meio ensonado ainda me pediu para lhe contar o que se passava. É que estavamos a descobrir mais um gene essencial à vida. Quando eu o tirava as células morriam…”

A entrega à carreira já valeu a Cláudia Florindo algumas distinções, de entre as quais se destacam, a título pessoal, o segundo e o terceiro prémio no Concurso SVI Huygens Contest, um concurso dedicado a distinguir a melhor imagem científica do ano.

A unidade de microscopia que lidera passou a integrar a Rede Nacional de Bioimagem e garantiu, em 2017, através de um projeto financiado, a possibilidade de melhorar e actualizar equipamentos e software.

Embora confesse ser uma fã da ciência fundamental, Claúdia Florindo admite, no entanto, que a investigação desenvolvida no seio do seu laboratório “tem uma aplicação óbvia no dia-a-dia das pessoas”, uma vez que pelos menos três genes trabalhados pelo grupo se encontram hoje na última fase de ensaios clínicos como genes anti-tumorais.

Seja pela objetiva do microscópio ou a olho nu, Cláudia Florindo promete continuar a ver “pontinhos brilhantes”, raios de luz que iluminam, diariamente, o seu percurso no mundo da investigação. Dos seus singelos 6 anos, ficou o desejo de ser astronauta. A vontade de olhar o mundo, de conhecer muita gente, muitos projetos e de fazer ciência, essa, permanece intacta, já que, como garante, a “ciência é fascinante e pode ser contada de maneira a que seja sempre bonita”.